Нехитрая процедура купли-продажи подержанного автомобиля в Советском Союзе (как, впрочем, и многое другое) превращалась, порой, в приключение. Чаще со счастливым финалом. Но изредка, и наоборот…

Сергей Орлов

Как говорилось в фильме «Берегись автомобиля» Эльдара Рязанова: «Каждый, у кого нет машины, мечтает ее купить, и каждый, у кого есть машина, мечтает ее продать». В советские времена и те, и другие концентрировались возле знаменитого магазина «Автомобили» в районе Южного речного порта. Магазин этот есть и сегодня, но атмосфера вокруг — совсем другая.

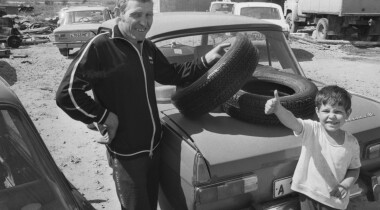

А тогда это был особый мир, со своими законами, специфическими нравами и терминологией, не всегда понятной новичкам. Тут действовал единственный в столице стихийный рынок подержанных автомобилей, теперь называемых «по-иностранному»: секнод-хэнд. Сюда приезжали и из других регионов: выбор больше, да и покупателей — тоже.

Вроде все просто: встречается продавец с покупателем, поторговались, ударили по рукам и довольные — расстались. Второй уехал на автомобиле, первый отправился на поиски следующего.

Но так бывало лишь, если продавец и покупатель знакомы. Да и в этом случае официально изменить владельца автомобиля без вмешательства государства было невозможно. А оно, с упорством достойным лучшего применения, придумывало умопомрачительные административные и экономически схемы, не дающие гражданам скучать. В том числе, и автолюбителям.

Большинство продавцов и покупателей, все-таки, искали друг друга стихийно — на том самом автомобильном рынке. В выходные не только площадка перед магазином, но и все прилегающие дороги заполняли самыми разнообразными автомобиля: от обычных «Запорожцев», «Москвичей» и «Жигулей» до всякой экзотики. В основном, импортной. Но иногда и отечественной. Сам видел неведомо как оказавшийся в 1980‑е частных руках ЗИС-110. Лимузин тут же облепили любопытные. На назойливые вопросы, явно, не покупателей, а просто зевак о расходе топлива, уставший владелец лениво ответил: «Два ведра». Что, кстати, правда. Купил ли тогда кто-то ЗИС, не знаю. Но думаю, что продать его было непросто.

ЗАНИМАТЕЛЬНАЯ АРИФМЕТИКА

Ну, вот продавец с покупателем ударили по рукам. Но это стало только началом непростого, тернистого, а иногда и опасного пути.

Скажем, свежий — двух-трехлетний, ухоженный автомобиль на рынке стоил дороже нового. Новый-то — дефицит. А в «Волгой» ГАЗ-24 история, вообще, особенная: фактически такой автомобиль могли новым купить лишь граждане в той или иной мере приближенные к государству. Для остальных — единственная возможность купить «Волгу» — рынок.

Но главная проблема состояла в том, что с точки зрения государства продавец и покупатель не могли просто так передать друг другу деньги и автомобиль. Вернее, могли, но незаконно.

Существовали государственные таблицы базовых цен не только на все советские автомобили, но даже, кстати, и на некоторые иномарки. В этих таблицах были максимальные государственные цены, исходя из которых оценщик вписывал в документы стоимость того или иного автомобиля. А без этого «тяжкого» труда оценщика получить справку-счет и поставить машину на учет, было невозможно. Но самое интересное, что в той же таблице были и цены для покупателей. И они заметно отличались от продажных! Эту самую мудреную разницу завсегдатаи рынка почему-то и называли «дельтой».

То есть тот, кто в 1970‑е продавал, скажем, «Волгу» ГАЗ-21 не мог рассчитывать более чем на 5000 рублей. А реально — меньше, в зависимости от износа. А для покупателя цену рассчитывали уже из 6500 рублей. Эти полторы тысячи и были пресловутой «дельтой». Для ЗАЗ-965 она составляла, например, 400 рублей. И так далее.

С точки зрения закона все должно было выглядеть так: покупатель платил в кассу, скажем шесть тысяч, а продавец через три дня получал четыре с половиной минус 7 % комиссионного сбора. Разница уходила изобретательному государству.

ИЗ СВЕТА В ТЕНЬ

Понятно, что ни один здравомыслящий владелец не продал бы даже в конце 1970‑х ухоженный ГАЗ-21 за такие деньги. За ухоженные «Волги» просили семь–восемь тысяч. И покупатель это понимал.

Вот тут и начиналось самое интересное. Разницу между тем, что продавец получит из кассы и реальной рыночной ценой предстояло передать из рук в руки. Кстати, в этом случае обоим было выгодно, чтобы машину оценили, как можно дешевле — меньше комиссионный сбор — те самые 7 %. Но эту проблему можно было решить, отправив в карман оценщика двадцати пяти рублевую купюру.

А дальше все было похоже на эпизод из «Берегись автомобиля». С той разницей, что там Деточкин и литовский священник совершали сделку на романтическом берегу Балтийского моря. А в нашем случае все происходило в прозаичных окрестностях московского авторынка.

«Криминальная» передача денег из рук в руки из картины Эльдара Рязанова «Берегись автомобиля».

И ведь передача денег — дело не законное. И рисковали, в данном случае, оба. Причем, не только тем, что их могли обвинить в незаконной сделке. А продавца и вовсе в спекуляции.

Покупатель рисковал, передавая деньги до государственного оформления. Ведь продавец теоретически мог передумать и сказать, что никаких денег, вообще, не видел. А после оформления рисковал уже продавец, поскольку покупатель уже уплатил некую сумму в кассу магазина и получил на руки документы. Машина уже его! И вызывать милицию ни тому, ни другому не выгодно!

А ведь, порой, передавали даже не сотни, а тысячи! За ту самую супер престижную «Волгу» ГАЗ-24 в хорошем состоянии просили и давали (!) — двадцать–двадцать пять тысяч рублей. При государственной цене девять тысяч с небольшим. Еще дороже были свежие иномарки. Согласно пресловутым таблицам, цена Mercedes-Benz моделей 200, 230 и 250 приравнивалась, как раз к «Волговской». Реально же за немецкие седаны и хорошо сохранившиеся американские машины платили до тридцати тысяч!

В позднем СССР людей, способных на такие траты уже хватало. И не только известных актеров и деятелей культуры, но и тех, кто уже познал первые законы того, что вскоре стали называть рынком, а пока было теневой экономикой.

РАЗВАЛЮХА БЕЗ «ЛИЦА»

О случаях, когда продавцов вместо передачи денег, просто выкидывали из машин, и уезжали от них, слышал. Также как и о том, что и данные паспорта, которые запомнил особо внимательный продавец, могли оказаться липовыми. Ведь особо пристально паспорт партнера никто не изучал. А продавать машину знакомому хотели, конечно, далеко не все. Можно ведь и отношения испортить.

Продавцы и покупатели иногда брали с собой на сделку приятельскую группу поддержки. Но откровенного криминала, особенно, в отношении обычных, не баснословно дорогих автомобилей, все-таки было пока очень мало. А мир продавцов-покупателей «Волг», тем более «Мерседесов» был отдельным и довольно замкнутым. Однако был и самый простой путь избавиться от автомобиля или купить его. Машину можно было сдать в так называемую «обезличку», то есть в 11 секцию — «на комиссию». Стояла бы она там себе, пока кто-то не купит. Но реальной — рыночной цены продавец, понятно, никогда бы не получил. А непроданные за пару недель машины еще и регулярно уценивали, или предлагали владельцу забрать. Соответственно, и автомобили там были далеко не лучшие.

На знаменитом московском авторынке Ford Mustang второго поколения.

Очень хорошо запомнил на вид «ничего себе» голубой «Москвич», который приятель сгоряча и, несмотря на мои советы, купил-таки. Вкладыши коленвала застучали недели через две, примерно тогда же потекли тормоза. Ну, а о более-менее аккуратно окрашенной стеклоткани, которой залатали сквозную коррозию и говорить не хочется. Зато дешево!

При этом на «обезличке» стояли даже и иномарки. Регулярно ходил на них поглазеть. Но даже не очень опытному молодому автомобилисту было понятно: стоят тут, в основном, машины, которые проще выбросить. Или, по крайней мере, требующие для приведения в относительный порядок уймы денег, времени и, главное — энтузиазма.

Но зато, сколько же радости было, когда сделка (хотя бы относительно успешная) состоялась! Многие эпизоды поиска и оформления машины некоторые помнили потом годами. Вернее, и сегодня помнят…

(6 оценок, среднее: 4,67 из 5)

(6 оценок, среднее: 4,67 из 5)

Я «изнутри» участвовал в конце 70-х в процессе оформления продажи легковых автомобилей. Единоличного «оценщика» не было. При комиссионном магазине была комиссия, состав которой был утвержден исполкомом: представитель исполкома, работник комиссионного магазина и инженер-механик, работающий в сфере автотранспорта (механиком был я). Процесс оформления проходил в очень оживленном формате: ведь 7% за оформление, например «Москвича» могло составить 420 рублей. Покупатель и продавец заранее оговаривали, кто платит за оформление, например «оформление пополам» означало, что с каждого по 210. При осмотре механик сверял номер двигателя и кузова с документами, председатель спрашивал про претензии. Ну тут каждый старался: и резина «лысая», год выпуска уже древний, кузов ржавый. Но комиссия при всем желании не могла назначить низкую остаточную стоимость (был некий рекомендуемый процент, приблизительно 5% в год). Точно могу сказать, что мне ни разу 25 рублей никто не то что не дал, но даже и не предложил. Представитель исполкома был фронтовик, добрый человек, но очень порядочный. Он сразу слишком шустрым говорил: «я не буду оформлять покупку». Мне кажется, что навар со снижения остаточной стоимости машины не стоил затрат. Ну вот мы оформили «Москвич» за 6000 руб, а если бы дали 25 руб, то получилось бы за 5000 руб. Тогда разница в оформлении составила бы всего 45 руб (25 мы отдали как «бакшиш»).

В конце 80-х годов с отцом сдавали в обезличку Москвича 17-летнего. Колизия состояла в том что уже был покупатель с которым все вопросы были согласованы. Загвоздка была в том что после сдачи машины на следующий день она выставлялась на продажу и тот кто первым до неё буквально дотронулся при открытии площадки (это за главным сборочным корпусом АЗЛК в глухой промзоне) того и «тапки». Поэтому машину сдавали под вечер, а к открытию площадки «купцы» занимали живую очередь перед воротами с 5 утра и когда ворота открывались весьма резво как на олимпийском забеге мчались к заветному авто, промедление было сродни смерти. Поэтому мы и сдавали машину вечером буквально перед окончанием работы комиссионного магазина, причём по договорённости с купцом предварительно «обдирали» в гараже её как только можно было чтобы она как можно меньше привлекла внимание конкурентов-купцов. Все сложилось удачно: стартовали первыми и добежали первыми до машины, «навар» для продавца в виде заниженной суммы комиссии с оценочной стоимости, (разница между реальной и комиссионной ценой согласована была заранее между участниками сделки) был получен, машина была сразу после покупки проследовала в бывший родной гараж под управлением нового владельца на «доукомплектование» до состояния на момент выставления на площадку перед магазином в Южном порту. Вот так был продан в 1987 году Москвич в движком 408 и в кузове 412 рождения 1972 года с пробегом 120 тыс . км . По финансам наверняка будет всем интересно: отец добавил к продажной стоимости полторы штуки деревянных и стал обладателем новенького ВАЗ-2105. PS На площадке перед магазином машина простояла лишь только 20 минут и купец был найден.

Колорит советской жизни прекрасно передан в книге «Мы были в Советском Союзе», которая широко представлена в интернете. Рассказывается в ней о двух друзьях, которые на Машине Времени совершают регулярные экспедиции в Советский Союз. При этом неожиданно выясняется, что расхожие либеральные мифы об «ужасах» советской жизни, мягко говоря, не соответствуют реальности…